-

今日のこよみ ・2019年(平成31年/猪)

・12月(師走/December)

・19日

・木(Thursday)

・二十四節気

┣「大雪」から12日

┗「冬至」まで3日

・先負

・十支:庚(かのえ)

・十二支:寅(とら)

月名(旧歴日):下弦の月/下つ弓張(しもつゆみはり)

変形性脊椎症【へんけいせいせきついしょう】

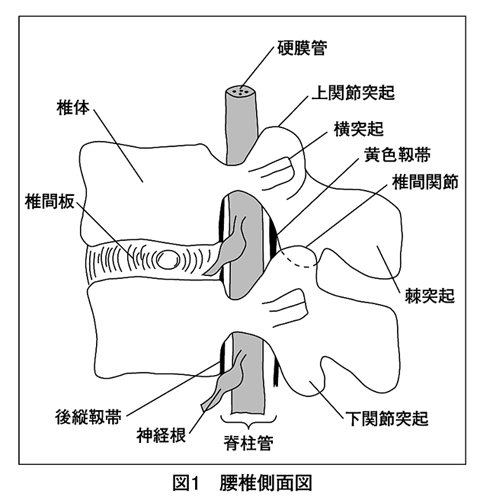

変形性脊椎症【へんけいせいせきついしょう】- 脊柱(背骨)は個々の椎骨(ついこつ)が連なってできており、頸椎(けいつい)には7個、胸椎(きょうつい)には12個、腰椎(ようつい)には5個の椎骨があります。椎骨は、前方にある円柱状の椎体(ついたい)と、後方にある椎弓(ついきゅう)と突起群(上関節突起、下関節突起、横突起、棘〈きょく〉突起)とが椎弓根でつながってできており、その間に脊柱管という脊髄(せきずい)、神経根、馬尾(ばび)を内包する空間を形成します。隣接する椎骨同士は、前方では椎間板、後方では椎間関節(上関節突起と隣接椎骨の下関節突起とのかみ合わせ)を介して連結し、体重を支える、体幹を動かす、脊柱管内の神経組織を保護する働きをします(図1:腰椎側面図、図2:腰椎背面図)。立位では頸椎と腰椎は前弯(ぜんわん:前方へ軽くカーブすること)、胸椎は後弯(こうわん:後方へ軽くカーブすること)を呈し、脊柱全体がバランスのよい軟構造を作っています。

椎間板は20歳を過ぎるころから加齢とともにしだいに水分を失うため構造的に弱くなり、高さが減じたり、ずれが生じたりと不安定性をきたすようになります。この変化は、後方にある椎間関節にも影響を及ぼし、関節のかみ合わせがずれる等の不安定性を生じるようになります。逆に、椎間関節の不安定性が椎間板の不安定性を引き起こすこともあります。さらに、脊柱を支える靭帯(じんたい)、特に脊柱管の後面を裏打ちする黄色靱帯は肥厚(ひこう)し弾力を失ってゆるみ、脊柱を取り巻く筋肉も萎縮します。

しかし、生体にはこれらの不安定性を安定化させようとする反応が現われ、通常は40歳代頃より、前方では、椎体自体が肥厚し、椎間板に隣接する椎体辺縁部からは棘状の骨(骨棘〈こっきょく〉)が張り出し、椎間板も硬く変質します。一方、後方では、椎間関節自体が厚く硬化し関節を包む関節包も肥厚します。脊柱全体はしなやかさを失って硬くなり、特に女性では骨粗鬆症(こつそしょうしょう)による椎骨の楔状(けつじょう)変形や圧迫骨折と相まって、しだいに後弯傾向(いわゆる猫背)になります。

このような加齢に伴って生じる脊柱の構造変化は変形性脊椎症と呼ばれ、股関節や膝関節など体重のかかる関節で骨変化が生じる変形性関節症と同じ類のものです。椎間板での変化に重点を置いた場合には椎間板症、椎間関節での変化に重点を置いた場合には椎間関節症と呼ぶこともありますが、これらは変形性脊椎症の一部に入ります。椎体の後面中央にある後縦靱帯(こうじゅうじんたい)が骨に変化する後縦靱帯骨化も一種の変形性脊椎症とみなすことができます。

変形性脊椎症は、動きの大きい中・下位頸椎と、上体からの重みがかかる下位腰椎で顕著に現われ、頸椎に生じた場合には変形性頸椎症、腰椎に生じた場合には変形性腰椎症と呼びます。胸椎は肋骨とともに胸郭を形成し、構造が安定しており動きが少ないため変形性変化は生じにくい高位です。これらの椎骨の構造変化は、時にはその周囲にある脊髄、神経根、馬尾を圧迫し、頸椎症性脊髄症、頸椎症性神経根症、腰部脊柱管狭窄(きょうさく)症といった神経症状を発現させる病態が生じます。

Spondylosis Deformans

【出典】 |

寺下医学事務所(著:寺下 謙三) 「 標準治療 」 |

| A D |

| 標準治療について | ||

|

| 関連電子書籍 | ||||||

| ||||||

| この言葉が収録されている辞典 |

標準治療

- 【辞書・辞典名】標準治療[link]

- 【出版社】日本医療企画

- 【編集委員】寺下 謙三

- 【書籍版の価格】5,142

- 【収録語数】1,787

- 【発売日】2006年7月

- 【ISBN】978-4890417162