-

今日のこよみ ・2019年(平成31年/猪)

・12月(師走/December)

・19日

・木(Thursday)

・二十四節気

┣「大雪」から12日

┗「冬至」まで3日

・先負

・十支:庚(かのえ)

・十二支:寅(とら)

月名(旧歴日):下弦の月/下つ弓張(しもつゆみはり)

正常圧水頭症(成人)【せいじょうあつすいとうしょう(せいじん)】

正常圧水頭症(成人)【せいじょうあつすいとうしょう(せいじん)】- この病気は、髄液シャント術という簡単な脳外科手術によって治療が可能である認知症(treatable dementia)として、1965年にハキム(Hakim)とアダムス(Adams)が発表して以来、ずっと注目されてきています。

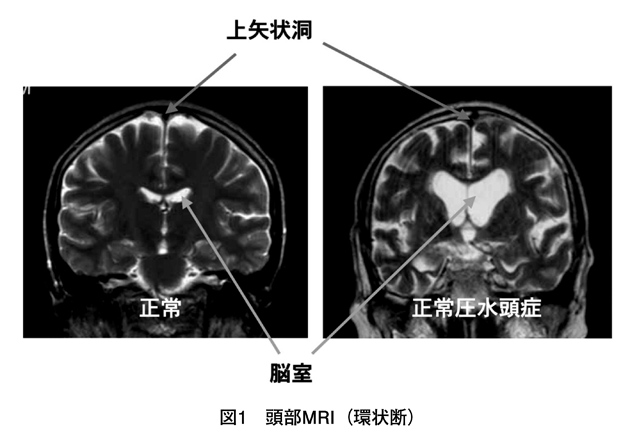

脳は、脳脊髄液(略して髄液)と呼ばれる、水のような無色透明の液体に浸かっています。例えていえば、豆腐が水と一緒にパックに詰められたような状態です。脳の内部には脳室と呼ばれる空間があり(図1:頭部MRI、逆ハの字型の部分)、髄液が循環していますが、髄液はその脳室の一部にある脈絡叢(みゃくらくそう)の血管から血液が濾過(ろか)されるような形で、1日に約500mLつくられていきます。脳と脊髄に存在する髄液は約150mLですから、髄液は1日に3回くらい脳と脊髄を循環しているわけですし、髄液は最終的に脳の表面を通り、頭のてっぺんにある上矢状洞(じょうしじょうどう、図1:頭部MRI)という太い静脈系へと吸収されていきます。この髄液の循環通路のどこかで何らかの理由で(先天性の中脳水道の閉鎖や、後天的には脳腫瘍、脳室内出血など)循環が妨げられると、髄液は次第に溜まってきます。

脳は、頭蓋骨という固い閉鎖空間に囲まれているので、髄液が溜まってくると脳圧が高くなり、また髄液が存在する脳室は大きくなり、脳の機能が障害されることになり、頭痛、嘔吐(おうと)、意識障害が出現し、手遅れになると呼吸停止で死に至ることもあります。この病態は水頭症と呼ばれ脳圧が高いのですが、例えばくも膜下出血(外傷後や脳動脈破裂後)や髄膜炎などで、脳表のくも膜下腔の髄液の流通が比較的マイルドに障害されている場合は、時間の経過とともに様々な代償作用で脳圧が下がっていき正常化することがあります。この場合は、脳室が拡大しているのですが(図1:頭部MRI)、脳圧は正常範囲内で症状も重篤(じゅうとく)なものではなく、[1]認知障害(痴呆)、[2]歩行障害、[3]尿失禁などが出現します。くも膜下出血、髄膜炎など原因が明らかな場合は続発性正常圧水頭症と呼ばれます。一方、高齢者に多いのですが、原因がないにもかかわらず脳室が拡大し、上記の症状が出現する場合は、特発性正常圧水頭症と呼ばれます。

Normal Pressure Hydrocephalus:NPH

【出典】 |

寺下医学事務所(著:寺下 謙三) 「 標準治療 」 |

| A D |

| 標準治療について | ||

|

| 関連電子書籍 | ||||||

| ||||||

| この言葉が収録されている辞典 |

標準治療

- 【辞書・辞典名】標準治療[link]

- 【出版社】日本医療企画

- 【編集委員】寺下 謙三

- 【書籍版の価格】5,142

- 【収録語数】1,787

- 【発売日】2006年7月

- 【ISBN】978-4890417162